Répétitions à Haute Intensité avec Récupération Incomplète en Sports Collectifs : Intégration Efficace et Suivi de la Fatigue Neuromusculaire

Dans les sports collectifs, la capacité à répéter des efforts explosifs, malgré une récupération incomplète, constitue un facteur déterminant de la performance. Les séances de Repeated Sprint Training (RST) visent spécifiquement cette dimension en sollicitant intensément les systèmes énergétiques et neuromusculaires.

B. Marmoud

7/12/20254 min read

Dans les sports collectifs, la capacité à répéter des efforts explosifs, malgré une récupération incomplète, constitue un facteur déterminant de la performance. Les séances de Repeated Sprint Training (RST) visent spécifiquement cette dimension en sollicitant intensément les systèmes énergétiques et neuromusculaires. Toutefois, mal intégrées, elles peuvent devenir contre-productives, générant une fatigue excessive et une baisse de performance. Il est donc essentiel de comprendre comment structurer ces séances et comment surveiller leur impact pour optimiser l’adaptation sans compromettre la récupération.

Le RST se caractérise par une succession de sprints courts, généralement de 3 à 7 secondes, entrecoupés de périodes de récupération inférieures à 60 secondes. Ces intervalles, volontairement incomplets, visent à reproduire les exigences du jeu, notamment les courses à haute intensité en défense ou en transition. Ce type d’entraînement induit un stress physiologique majeur : une déplétion rapide des réserves de phosphocréatine, une accumulation de métabolites comme les ions H⁺, ainsi qu’une sollicitation importante des fibres rapides et du système nerveux central.

Les bénéfices attendus du RST sont multiples : amélioration de la tolérance à la fatigue, augmentation de la capacité à resynthétiser rapidement le PCr, et développement de la capacité à maintenir des actions explosives au fil du match. Mais ces effets positifs dépendent fortement de la dose d’entraînement et du moment où ces efforts sont placés dans la semaine.

La littérature scientifique, notamment les travaux de Buchheit et Laursen (2013), suggère que deux séances de RST par semaine suffisent pour induire des adaptations notables. L’enjeu réside donc dans le timing : en général, les journées J+2 ou J+3 après un match sont idéales, car elles laissent le temps au système neuromusculaire de récupérer partiellement tout en maintenant un certain niveau de charge. On peut également envisager une séance RST dès J+1 lorsque le match a été peu exigeant, pour relancer le système anaérobie en début de microcycle.

Le volume de travail doit être maîtrisé. Un protocole classique consiste en deux à trois séries de 6 à 8 sprints de 20 à 30 mètres, avec une récupération courte (20 à 30 secondes) entre les répétitions et 2 à 3 minutes entre les séries. On peut ajuster la difficulté en jouant sur le nombre de sprints, leur durée ou la récupération, en fonction de l’objectif de la séance et de l’état de fatigue des joueurs.

L’intégration de telles séances dans la planification hebdomadaire suppose un suivi précis de la fatigue, en particulier de la fatigue neuromusculaire. Plusieurs outils sont aujourd’hui accessibles pour les structures professionnelles et semi-professionnelles. Le Counter Movement Jump (CMJ) est l’un des indicateurs les plus fiables pour suivre la fatigue neuromusculaire. Une baisse de la hauteur de saut ou de l’indice de réactivité (Reactive Strength Index) peut signaler une fatigue résiduelle, justifiant une adaptation de la charge.

La variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) constitue également un outil non-invasif efficace pour évaluer l’équilibre entre activation sympathique et parasympathique. Une baisse significative de la HRV au réveil peut indiquer une récupération incomplète ou un stress accumulé. Enfin, des questionnaires subjectifs tels que l’indice de récupération (TQR) ou le Hooper Index permettent d’avoir une vision globale de l’état du joueur, en intégrant la qualité du sommeil, la fatigue perçue, les douleurs musculaires et le stress.

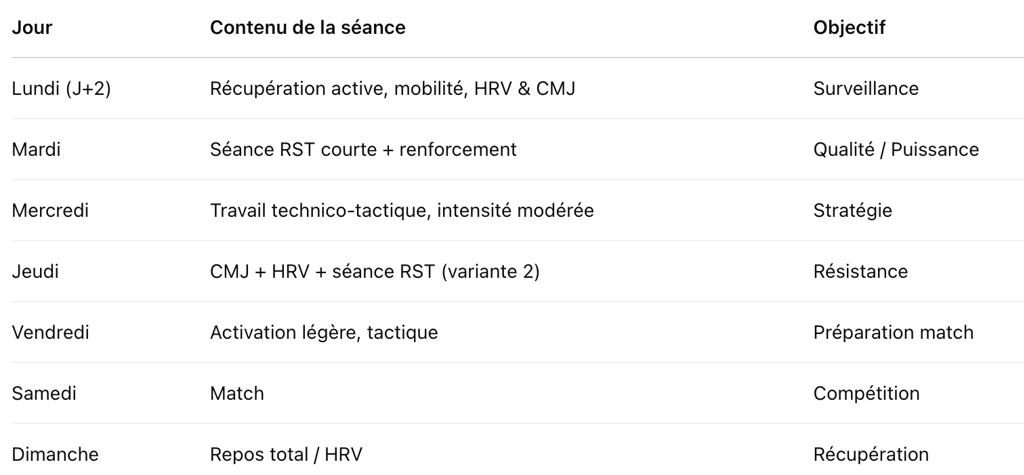

Voici un exemple d’organisation hebdomadaire intégrant le RST sans surcharger :

En conclusion, les séances de RST sont un levier puissant pour développer la capacité de répétition des efforts dans les sports collectifs, à condition de les intégrer intelligemment et de suivre précisément l’état de forme des joueurs. Grâce à des outils comme le CMJ, la HRV ou des indicateurs subjectifs, il est possible de réguler finement la charge et d’individualiser la planification.

C’est dans cette logique que B-Motion se positionne comme un partenaire stratégique pour les clubs, les préparateurs physiques et les entraîneurs. Grâce à son expertise dans le monitoring de la charge, la mise en place de protocoles RST personnalisés et l’accompagnement technologique, B-Motion offre des solutions sur-mesure pour optimiser les performances tout en préservant la santé des athlètes. Que ce soit pour le déploiement de capteurs, l’analyse de données de fatigue ou la construction de microcycles adaptés, l'équipe B-Motion accompagne les structures de haut niveau dans la transition vers un entraînement moderne, intelligent et centré sur l'athlète.

Suivez-nous

Accompagnements personnalisés

Préparation sur mesure de vos objectifs sportifs.

contact

Inscrivez-vous À la newsletter

info@b-motion.fr

© 2024. All rights reserved.